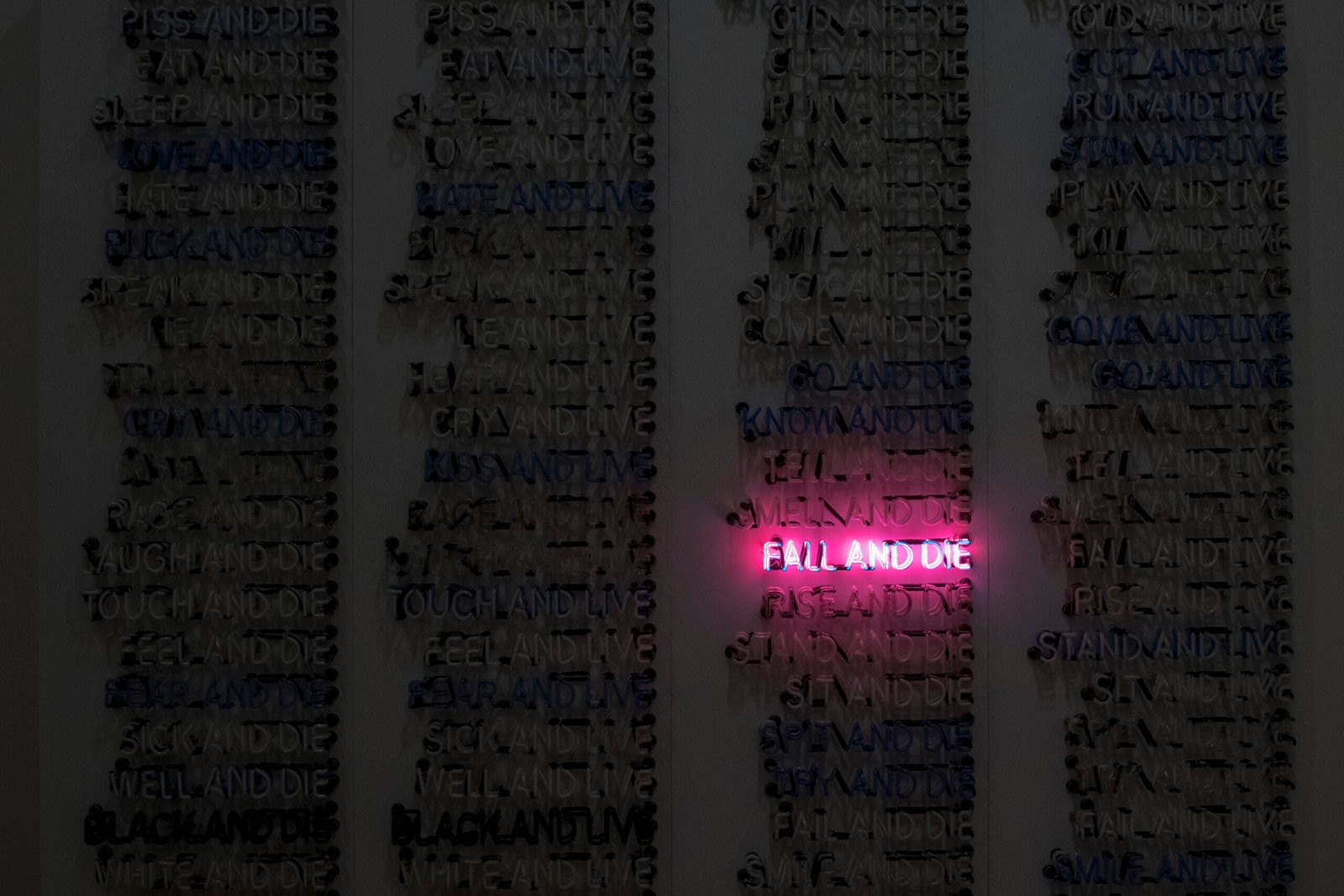

Di recente, mi sono imbattuta nella seguente affermazione: il fallimento insegna il successo. Credo che questa enunciazione necessiti di essere problematizzata.

L’esperienza fallimentare, a mio avviso, insegna soltanto quando la si riconosce, la si attraversa e la si supera. Infatti, il fallimento può rimanere irrisolto, essere sottovalutato o incompreso. In questo caso allora, il fallimento non è più una esperienza che insegna ma è, piuttosto, una manifestazione del privilegio e/o di un mancato riconoscimento e accettazione dell’insuccesso come tale.

Se vivo in un contesto sempre pronto a ridefinirsi e a rimediare ai miei insuccessi senza che sia previsto un mio coinvolgimento diretto (emotivo e non), non sentirò il bisogno di “recuperare”, di rivedere coscientemente una determinata esperienza, e non ne trarrò un insegnamento che mi consenta di avere successo in seguito. Allora, abbiamo a che fare con una manifestazione del privilegio, prodotta da un contesto ricco ed eccessivamente protettivo.

Può anche avvenire che non sia il contesto ad agire l’evitamento del fallimento, ma che sia la persona stessa a nascondersi di fronte a tale evidenza. Anche in questo caso, il fallimento non può insegnare il successo.

Poi, vi sono persone che vivono circondate da esperienze fallimentari aperte, persone cresciute in contesti disfunzionali. Tra loro, chi riesce a “salvarsi”, vede l’insuccesso come qualcosa di inconcepibile: vietato sbagliare, vietato non farcela, pena l’esclusione sociale.

L’appartenenza a una determinata classe sociale, infatti, incide fortemente non solo sull’educazione dei/delle bambine/i, ma anche sul rapporto con il fallimento in età adulta.

Come educatrice e insegnante trovo necessario interrogarsi su come bambini e bambine possano fare esperienza positiva del fallimento, su come affrontarlo in classe in modo che diventi davvero occasione di apprendimento e di successo per tutte/i, su come abbattere i muri che le disuguaglianze sociali alzano, su come garantire davvero pari opportunità educative.

Per fare questo, ritengo fondamentale imparare a vedere con chiarezza il nostro – di noi educatori-insegnanti- rapporto con le esperienze fallimentari: come possiamo anche solo pensare di insegnare ai/alle bambini/e a riconoscerle, accettarle e superarle se siamo noi i primi a non esserne in grado?

In accordo con quanto sostenuto da Massimo Recalcati in L’ora di lezione, ritengo che una buona definizione di educazione sia amare la stortura delle vite. Riconoscere i propri inciampi, prendersene cura, trasformarli: […] la stortura delle vite esige l’eccezione, lo scarto, la divergenza, l’eresia. […] Reinventare quello che abbiamo ricevuto dall’Altro in modo singolare, sintomatico, generare uno stile proprio, realizzare la vocazione del desiderio, rendere la nostra vita una vite storta.

Perciò, credo che soltanto amando la nostra vite storta possiamo pensare di collocarci in un luogo di resistenza generativa e di educare alla relazione propositiva con i fallimenti.

Testo: Benedetta Bertocchi

Foto: Marcello Scopelliti

Molto interessante, grazie per questa riflessione