Lo scorso 29 novembre, mentre su tutte le cronache nazionali imperversavano resoconti sulla questione Karibù, a sua volta legata ma ben distinta dalla vicenda Soumahoro, l’università di Brema ha organizzato una conferenza della dott.ssa Lilith Mahmud, docente di Antropologia presso l’università della California, dall’eloquente titolo “Performing Incompetence. Race and migration in Italy”, a cui era possibile iscriversi e assistere online.

Io l’ho fatto e solo a metà della conferenza, indirizzato dalla sua perfetta pronuncia dell’italiano e aiutato da una rapida ricerca su Google, ho realizzato che chi parlava era una cittadina italiana, proveniente da una famiglia di origine eritrea. Una persona quindi che dell’immigrazione in Italia aveva naturalmente una doppia prospettiva: quella esperienziale – la storia della sua famiglia – e quella accademica, di chi ha scelto l’antropologia culturale – e nel suo caso anche l’etnografia applicata agli studi di genere – come lavoro e lente d’ingrandimento della realtà.

La tesi esposta dalla prof.ssa Mahmud è che attraverso l’applicazione sistematica di un metodo impostato sulla (presunta o reale) incompetenza, i vari governi italiani che si sono succeduti negli anni hanno gestito quel fenomeno naturale che sono le migrazioni umane organizzando e violando sistematicamente i criteri dell’ accoglienza, sempre organizzati secondo una logica di emergenza, anche se la pressione migratoria sul nostro paese dura almeno da trent’anni.

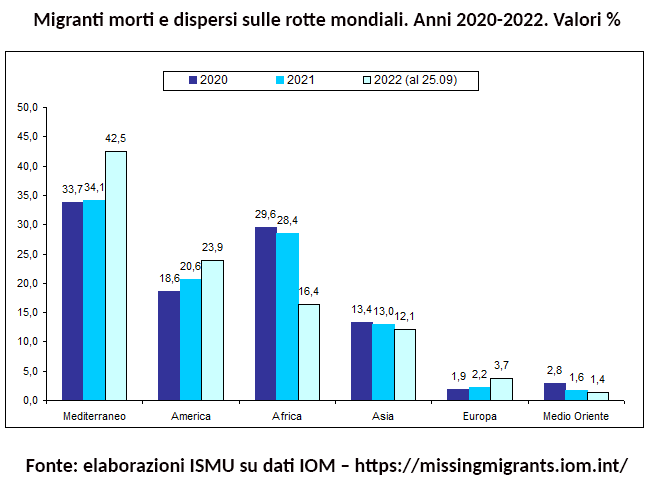

Trent’anni che hanno nel frattempo reso il Mare Mediterraneo, decantata culla della civiltà occidentale, il confine più mortale sul pianeta terra – 1088 tra morti e dispersi solamente dal 1 gennaio al 25 settembre di quest’anno.

Quanti di questi morti sono diretta responsabilità di quell’incompetenza scelta come linea d’azione per delegare all’Europa scelte e azioni che gli (ci) competono per condizioni geografiche e di buon senso?

La prof.ssa Mahmud ha citato il caso di Samir, che dal barcone approda direttamente in un centro dove, prima ancora di venir sottoposto al prelievo delle impronte digitali e quindi all’inserimento nel database europeo, viene incoraggiato dalle stesse guardie del centro a fuggire (“non lo vedi che il cancello è aperto, vai, approfittane”) e di li – attraverso un racket che gestisce il trasferimento – approdare magicamente in Austria o in Germania, dove può presentarsi a richiedere asilo e rilasciare le impronte, senza correre il rischio di essere rispedito indietro in Italia in base all’infausto Trattato di Dublino, che impone ai paesi di prima accoglienza l’accoglienza dei richiedenti fino all’espletamento di tutte le procedure necessarie per il riconoscimento della loro domanda di Asilo. Un processo che in Europa dura mediamente pochi mesi mentre in Italia si allunga spesso ben oltre un anno. Solo che i Samir che spuntano d’improvviso in diversi paesi dell’Europa sono sempre di più, al punto da far ipotizzare una precisa linea di condotta da chi quei flussi dovrebbe gestirli e controllarli: per l’appunto, le autorità italiane.

In che maniera le politiche dell’incompetenza s’intersecano sul caso della coop. Karibù? Me l’hanno chiesto in molti, in tempi recenti, tra cui parecchi giornalisti interessati a scandagliare gli aspetti più truci di questa vicenda. Il motivo è che sono un ex-dipendente di quella cooperativa e di recente ho anche pubblicato un romanzo ambientato in uno dei loro centri, di cui sono stato responsabile per pochi mesi nel 2016. Romanzo che, come ho ripetuto allo sfinimento, non è sulla cooperativa Karibù ma cerca piuttosto di analizzare le falle strutturali di un sistema che traballa sin dalle fondamenta.

E il motivo è presto detto: se assumiamo come inizio ufficiale della pressione migratoria l’attracco nel porto di Bari della nave albanese Vlora, avvenuta l’otto agosto del 1991, allora significa che i governi che si sono avvicendati alla guida del paese negli ultimi 31 anni non sono riusciti ad abbozzare uno straccio di politica dell’accoglienza che non sia basata sul criterio dell’emergenza.

Questo permette ovviamente di mantenere sempre calda una questione che da sempre consente ai vari populismi di accendere a proprio piacimento l’isteria mediatica attraverso narrazioni tossiche su un tema che è in realtà estremamente marginale nel destino di questa nazione: la percentuale degli immigrati su quella della popolazione totale è inferiore al 10% (8.7% il dato ufficiale) e la maggior parte di loro arrivano attraverso la rotta balcanica.

E però, sorpresa, partecipando a un Corso di alta formazione organizzato dalla Prefettura di Latina nell’ambito di uno dei tanti progetti Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e rivolto a dipendenti della Prefettura, del Comune, dei CPIA, delle cooperative sociali a vario titolo coinvolte e del volontariato, scopriamo che alla domanda sulla consistenza della popolazione immigrata in Italia (quattro opzioni: sotto il 10%, 20%, 30%, oltre il 30%) una sparuta minoranza azzecca la risposta giusta e la stragrande maggioranza rientra nelle due sballatissime fasce percentuali superiori. E qui si parla di addetti ai lavori.

Quanto di quell’incompetenza performata come linea politica programmatica – in cui rientrano pagamenti ministeriali in ritardo, navi di innocenti lasciati al largo per giorni in barba a evidenti convenzioni internazionali, centri gestiti in condizioni di negligenza assoluta con il consenso di chi rilascia autorizzazioni e quegli stessi centri dovrebbe vigilarli e controllarli – si esprime in questa piccola, semplice rivelazione avvenuta nel corso di un semplice corso online?

L’aspetto più drammatico della questione, non scordiamocelo mai, rimane comunque l’inestricabile legame che unisce i beneficiari stranieri dei servizi male erogati e i dipendenti che in quei centri ci lavorano, uniti in una dimensione di precariato assoluto a cui sono assoggettati da questa catena di incompetenze più o meno volute. E che alla fine, risultano essere le principali vittime di queste campagne.

La notizia di oggi è infatti che la Prefettura di Latina ha assegnato la gestione dei centri accoglienza, un tempo in capo alla coop Karibu e al Consorzio Aid, a nuovo soggetti. E che questi nuovi soggetti intendono rilevare i centri, ma non i dipendenti degli stessi. Esponendo i suddetti a conseguenze di decisioni non propriamente in linea con gli ideali che dovrebbero animare l’operato di una cooperativa sociale.

Non è una cosa nuova, a Latina. Era già successo nella primavera 2016, quando una cooperativa operante nel circuito SPRAR era uscita per ragioni economiche dal progetto, e le due cooperative rimanenti si erano spartite i beneficiari ma avevano rifiutato di assumerne molti dipendenti. Io lo so, perché ero uno di loro. Uno di quelli rifiutati, dico. Da quelle stesse cooperative che ancora oggi sono i nuovi soggetti. È stato proprio per quello che sono finito a lavorare a Karibù, ma quella è un’altra storia su cui ci ho già scritto un libro.

Quello che invece mi auguro veramente per il presente, in questo momento dove tutti sembrano animati da scrupoli morali e grandi ideali di giustizia sociale, è che nessuno si dimentichi dei dipendenti Karibù. E che le autorità che hanno incaricato i nuovi soggetti obblighino questi ultimo a prendersi, oltre agli onori (=finanziamenti), anche i relativi oneri (=lavoratori).

Da parte nostra, di tutto il Collettivo Primo Contatto, massima solidarietà agli ex-dipendenti di Karibù e del Consorzio Aid, insieme all’augurio di mantenere il loro posto di lavoro.

Testo: Carlo Miccio

Foto: Marcello Scopelliti