Qualche sera fa, nel corso di una discussione fra amici sulla crisi afgana, ho visto il focus della questione spostarsi velocemente dalle colpe dell’imperialismo occidentale – quello storico russo-britannico con le sue moderne propaggini prima sovietiche e poi statunitensi – al pericolo che il fanatismo islamico rappresenta per tutto il pianeta. Lo schema immagino l’abbiate sentito molte volte: arrivano qui, non si mescolano con noi, fanno più figli e a breve diventeranno maggioranza che c’imporrà la loro fanatica visione del mondo.

Da lì si è passati alle fragilità della democrazia, alle colpe dell’amministrazione USA – l’attuale e tutte quelle passate – e alla guerra economica che li vede al momento impegnati contro la Cina. E quindi, in un loop senza soste è ripartita una riflessione identica alla precedente, dove però il ruolo di predatori dell’occidente era attribuito non più agli islamici, ma ai cinesi. Anche loro, d’altronde, arrivano qui, non si mescolano con noi, fanno più figli e a breve diventeranno maggioranza etc etc.

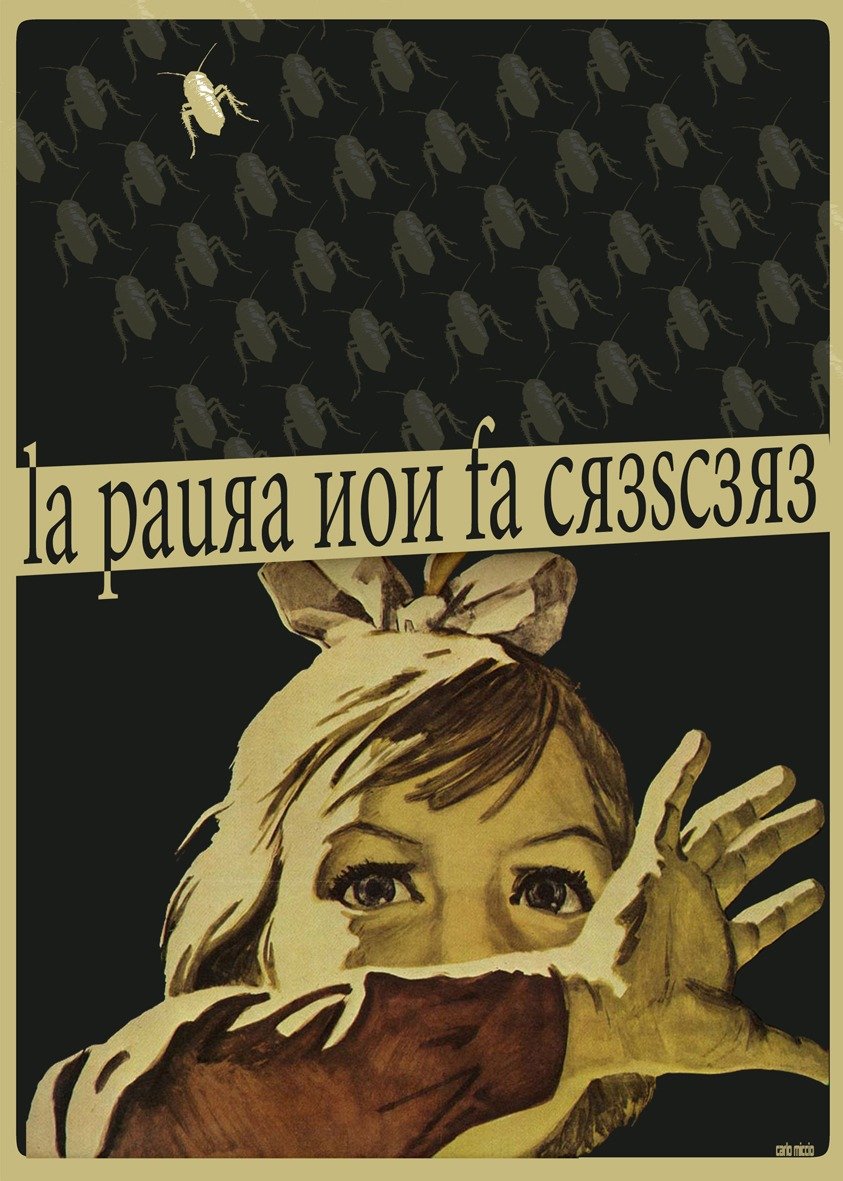

Due scenari apocalittici identici e paralleli, copia di vecchi film di fantascienza dove gli alieni sbarcano sul nostro pianeta sotto le più disparate forme per sterminarci tutti, e che si basano sempre su un’indiscutibile dicotomia tra noi e loro, riproposta all’infinito come un qualcosa d’insuperabile e di per sé stessa minaccia per la pace universale: un archetipo, praticamente.

Verso gli arabi, come verso i cinesi e gli extraterrestri, il riconoscimento delle reciproche differenze è sempre maggiore di quello delle reciproche somiglianze, e come spesso accade questa visione provoca sentimenti di paura, che spesso si traducono in puro razzismo. Siamo ormai consapevoli che molte delle persone che si abbandonano a commenti xenofobi e razzisti vedendo le scene dei naufragi nel Mediterraneo – o della impanicata fuga dall’aeroporto di Kabul – sono persone genuinamente spaventate. Non certo dalla realtà, che avvertono appena nella sua vera essenza, ma da un’onnipresente dimensione mediatica e virtuale fondamentalmente distorta, che li porta a percepire scenari inesistenti. Persone impaurite anche loro, insomma, spesso pensionati e disoccupati abbandonati alle compulsioni social, e che quindi dopo un po’ non è difficile percepire come altre vittime del congegno della paura.

Ed entrando nel dominio delle paure, il pensiero non può evitare territori pandemici. Pensiamo solo alla surreale dicotomia tra novax e provax: i primi terrorizzati da ipotesi di biocontrollo da parte di misteriose entità politico/economico/farmaceutiche – loro, insomma – e i secondi terrorizzati dalle conseguenze pratiche che questa convinzione complottista può avere sulla pandemia, ritardandone la fine e aumentando il pericolo varianti. In mezzo però, sempre più ampia e visibile, c’è una terza sezione: quella degli spaventati puri. Persone che assolutamente non credono ai complotti e alle paranoie da vecchi film di fantascienza, ma che sono genuinamente impauriti dal delirio di notizie contraddittorie in cui ormai siamo immersi dall’8 marzo del 2020 – un sacco di tempo, a pensarci bene. Troppe cose hanno sentito, letto, ascoltato per non provare quel senso di terrore che paralizza ogni azione: e certo non sorprende, in un periodo in cui la vendita di tranquillanti e psicofarmaci è cresciuta esponenzialmente.

Ma la domanda è: come si affronta, politicamente, il sentimento della paura? O meglio, come è possibile gestire le paure di tutti – novax, provax e forsevax? Insomma, se la paura diventa un diritto, come se ne esce fuori? Se in nome della paura ogni opinione è degna di ascolto e ha diritto a essere diffusa – dai microchip iniettati nei vaccini ai famosi 35€ al giorno per i migranti – come si fa a definire quale sia veramente il piano della realtà?

A livello interpersonale ognuno di noi ha trovato nel corso degli ultimi tempi i propri personali paletti da fissare nel corso di interminabili discussioni che viaggiano spesso sul limite dell’aggressività. Io personalmente sono disposto ad ascoltare ogni opinione, anche la più delirante, ma non tollero – nel senso che divento intollerante con chi le propone – falsificazioni di dati o diffusione di notizie non verificate: una posizione, la mia, che mette quantomeno al riparo dalle paure degli altri.

Sotto questo punto di vista, crescere con un genitore psicotico come è successo a me offre modo di sviluppare utili strumenti di difesa in situazioni dove il piano di realtà rimane sepolto sotto strati di narrazioni e interpretazioni sicuramente anche creative, ma di certo lontane dall’oggettività, come è tipico dell’epoca che viviamo.

Legarsi ai dati, ai numeri e alle considerazioni statistiche significa rifuggire dalla sfera dei demoni personali, e permette di non venire trascinati nei deliri degli altri in situazioni di crisi, come senza dubbio è quella che stiamo vivendo a causa della pandemia.

E una politica che decida secondo questo criterio è quello di cui in molti sentiamo un tremendo bisogno, e non di esponenti della maggioranza che si avventurano in affermazioni pubbliche del tutto antiscientifiche su varianti impossibili, alimentando dubbi e confusioni che vanno innanzitutto a danno della comunità intera. In realtà si tratta di un bisogno che avvertiamo da molto prima del virus, a cui va quantomeno riconosciuto il merito di evidenziare con estrema chiarezza come le politiche che alimentano la paura rendano solo più ingestibile, complicata e ingiusta la realtà.

Testo: Carlo Miccio

Immagini: www.microcolica.it